「最近、家族で相続の話合いをすることになったが、話合いがなかなかまとまらない。ニュースで相続登記申請の義務化がされたということを見たので不安。」

「親から相続した土地がわたしにとってはいわゆる「負動産」なのでこの土地だけ手放したい。」

近年、所有者不明土地問題に注目が集まっていることから、このようなご相談を受けることがございます。

本コラムでは、そのようなトラブルを解決するために用意されている、所有者不明土地問題を取り巻く法制度について幅広に解説いたします。

【目次】

1 所有者不明土地(問題)とは

2 相続登記申請の義務化と具体的な対応方法

3 相続土地国庫帰属制度

4 相続放棄、その他の制度

5 不動産事件に関する当事務所の弁護士費用

6 おわりに

1 所有者不明土地(問題)とは

所有者不明土地とは、不動産登記簿(不動産登記事項証明書)により、所有者が分からない土地、あるいは、所有者が分かっても所在が分からず連絡がつかない土地をいいます。

具体的には、土地が二次相続、三次相続…といくつもの数次相続を経ているにもかかわらず、遺産分割協議が行われないことなどによって相続登記申請が行われない結果、相続人が日本全国又は海外に多数点在することになるなどして、発生してしまうことになります。

このような所有者不明土地は、現在の所有者を戸籍調査等によって探し出すために、場合によっては、戸籍謄本等の取得だけで数十万円~百万円近くの費用が掛かる、戸籍調査期間にも事案によっては1年近く掛かるといったように多大な費用・時間を要することがあります。また、このような所有者不明土地がある場合、周辺土地利用にも支障を来す、適切な管理がなされず周辺土地建物に危険を及ぼすといったリスクもあります。

国土交通省の調査結果によれば、不動産登記簿のみでは所有者の所在が判明しなかった土地の割合は、20%に及ぶものとされています。

そこで近年、このような所有者不明土地問題が発生する原因をあらかじめ取り除いたり、土地利用の円滑化を図るために、いくつかの法制度が設けられるに至っています。

2 相続登記申請の義務化と具体的な対応方法

⑴ 不動産登記法が改正され、令和6(2024)年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました(不動産登記法第76条の2第1項)。

具体的には、以下の①、②のいずれかの場合において、正当な理由なく相続登記の申請を怠ったときは、10万円以下の過料(あやまちりょう。罰金刑[科料、とがりょう]ではなく、行政上のペナルティ)の適用対象となることになりました(不動産登記法第164条)。

② 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内

※ 令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。

また、令和8(2026)年4月1日からは、所有権の登記名義人が住所変更した場合にも、2年以内に住所変更登記の申請義務化がなされます(不動産登記法第76条の5)。

⑵ ただし、「義務違反の場合の過料」については、法務省通達(令和5年9月12日法務省民二第927号)において、過料の制裁を課す前に登記官が登記申請の催告を行い、「正当な理由」があるかどうかの確認を行うとともに、「相続人が極めて多数」等の典型的な事情以外の場合においても、「個別の事案における具体的な事情に応じ、申請をしないことについて理由があり、その理由に正当性が認められる場合には、「正当な理由」があると認めて差し支えない。」とされており(法務省通達第3.3)、ある程度謙抑的な適用が予定されているようではあります。

また、相続争いがあり、3年以内の相続登記の申請が困難である場合には、ひとまず「相続人申告登記」(不動産登記法第76条の3第1項)をしておくことにより、相続登記の申請義務を果たしたものとみなされます。

このような運用等もあるところですので、「義務違反の場合の過料」に焦ることなく(これに焦るあまり、相続人間の公平を損なうような拙速な遺産分割協議を進めることは本末転倒になってしまいます。)、弁護士・司法書士に相談して冷静な対応をしていくことが必要になります。

3 相続土地国庫帰属制度

⑴ 相続により取得した土地の管理が負担であり、「負動産」と感じる相続人は、相続土地国庫帰属制度により、一定の要件を満たす場合には、土地を手放して国庫帰属させることができるようになりました。

具体的には、以下の引き取ることができない土地の要件に該当しない場合には、国庫帰属も選択肢の一つに入ることになります。

① 申請却下事由の場合(相続土地国庫帰属法第2条第3項)

-ア 建物がある土地

-イ 担保権や使用収益権が設定されている土地

-ウ 他人の利用が予定されている土地

-エ 土壌汚染されている土地

-オ 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

② 不承認事由の場合(相続土地国庫帰属法第5条第1項)

-ア 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地

-イ 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地

-ウ 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地

-エ 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

-オ その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

⑵ 相続土地国庫帰属制度の利用に際しては、審査手数料(土地一筆当たり1万4000円)、10年分の土地管理費相当額の負担金(一筆min20万円~)といった費用負担が発生することになりますが、承認申請~調査の最中において、近隣の土地所有者から希望取得がなされたり、地方公共団体から寄附受けの申し出があるなど、仮に最終の承認に至らない場合でも結果的に「手放す」という目標を達成できるケースもあるようです。

4 相続放棄、その他の制度

⑴ 相続放棄

これまでも利用されてきた制度として、民法の相続放棄があります。

所有者不明土地問題が社会問題として認知されてきたこともあり、令和3年改正民法により相続放棄者による管理(民法第940条)が規定されるに至るなど相続放棄の在り方についても議論があるところではありますが、土地を含むプラスの財産よりも借金などのマイナスの財産が多い、あるいは、そもそも遺産が不要である場合には、負動産を手放すためには相続放棄も依然として有力な選択肢です。

⑵ その他の制度

その他、所有者不明土地問題に広く関連する近時の制度改正等として、以下のものがあります。

①特定空家、管理不全空家、税制優遇措置廃止(空家等対策の推進に関する特別措置法)

②所有者不明土地・建物管理制度(令和3年改正民法)③管理不全土地・建物管理制度(令和3年改正民法)

④具体的相続分による遺産分割の時的限界(令和3年改正民法)

⑤地域福利増進事業に係る使用権設定裁定制度(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法)

⑶ 不動産引取サービスについての注意

近時、いずれの相続人も相続を希望しない、いわゆる「負動産」について、不動産の所有者が金銭を支払い、事業者が当該不動産を引き取る「不動産引取サービス」が展開されております。このような取引については次の①-③のような点が懸念されており、国土交通省における第42回社会資本整備審議会産業分科会不動産部会においても議題として取り上げられ、議論の対象となっております。万が一ご利用せざるを得ない事案においては、弁護士に相談する等の対応を経たうえで慎重に検討をすることをお勧めいたします。

①取引の安全性の確保(原所有者が契約に基づき金銭を支払ったにも関わらず、事業者が所有権移転登記を行わないなど、取引上のトラブルが発生しないか。)

②不動産の適正価格での取引機会の確保(「引取サービス」の活用が検討される不動産は、短期的な市場での流通が難しい不動産であることが多いものと考えられる一方、本来であれば適正な市場価格で売却可能である不動産についても「引取サービス」にまわされ、適正価格での取引機会が失われることにならないか。)

③引取後の不動産の適正な管理の確保(「引取サービス」を実施している事業者による引取後の不動産の適正な管理は確保されるか。将来的に管理不全土地や所有者不明土地が増加することにならないか。)

5 不動産事件に関する当事務所の弁護士費用

不動産事件に関する当事務所の弁護士費用は、以下のリンクからご確認いただけます。

https://kl-o.jp/estate/#hudousanhiyou

6 おわりに

本コラムで概説したとおり、近年、所有者不明土地問題が社会問題として認知されてきたことに伴い、相続などの関係で数多くの制度改正がなされており、実務運用の定着もまだまだこれからというものも多くあります。

お困りの場合は、まずはお気軽に弁護士にお問い合わせください。

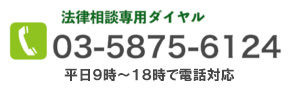

お電話でのお問い合わせ

平日9時~18時で弁護士が電話対応

※初回ご来所相談30分無料