令和6年6月19日、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(以下、通称名で「こども性暴力防止法」といいます。)が成立し、これに基づく「日本版DBS(Disclosure and Barring Service)」制度が令和8年12月25日までに施行される予定です。

本制度は、子どもと接する職業に就く者の性犯罪歴を確認し、再犯を防止することを目的としており、これに関係する企業や施設が適切に対応するためには、制度の理解と準備が不可欠です。

以下では、日本版DBS制度の概要と企業がとるべき実務対応などについて解説します。

【目次】

1 日本版DBS制度の概要

2 対象事業者に求められる具体的実務対応

3 当事務所の弁護士費用について

4 おわりに

1 日本版DBS制度の概要

こども性暴力防止法の目的は、教育・保育等の子どもに関わる現場で子どもを性暴力被害から守ることです。そのため、学校法人や児童福祉施設等の「学校設置者等」(義務対象)及び学習塾や民間託児施設等で認定を受けた「民間教育保育等事業者」(任意参加対象)に対し、以下の措置を求めています。

① 教職員・保育士等の性犯罪歴の確認(第4条等)

子どもと接する職務に就かせる前に、その応募者や従業員が特定の性犯罪の前科を有するかを「犯罪事実確認書」により照会・確認する義務があります。

確認対象となる「特定性犯罪」は、法で定める一定の性犯罪で、刑の終了後一定期間(拘禁刑は20年、罰金刑以下は10年等)以内の前科が対象です。

② 安全確保措置(第5条、第7条、第8条等)

平常時から教職員等への研修、児童との面談機会の確保、相談体制整備などにより性被害の早期把握と防止を図る必要があります。

また、万が一、性暴力等の疑いが生じた場合の調査や被害児童の保護支援などの対応手順を整備することも求められています。

③ 再犯防止措置(第6条等) 犯罪歴確認の結果、子どもに対する性暴力等が行われるおそれがあると認められた場合には、その者を教職員等として子どもと接する本来業務に従事させないこと、その他必要な措置を講じる義務があります。

④ 情報管理措置等(第11条ないし第14条、第38条、第39条等)犯罪事実確認記録等は、犯罪の経歴を含む場合、個人情報保護法において、特に配慮が必要な「要配慮個人情報」に該当するほか、こども性暴力防止法においても厳格な情報管理が求められています。 これらの義務は、公立・私立の学校、幼稚園、保育所、児童養護施設など幅広い子ども関連施設の設置者に課されます。また、塾や習い事教室、認可外保育施設等も希望すれば認定を受けてこの制度に参加可能であり、その場合は同様の措置を講じる責任を負います。

本制度は、令和8年度中の運用開始に向けて現在詳細設計が進められており、こども家庭庁からガイドラインが示される予定です。

2 対象事業者に求められる具体的実務対応

日本版DBS制度の義務対象又は任意参加の事業者(企業や法人)は、法令遵守と子どもの安全確保のため、施行までに以下の実務対応を整備する必要があります。

特に、⑴採用・配置転換フローの見直し、⑵就業規則等の社内規程の整備、⑶性犯罪歴情報の取扱い(個人情報保護)の徹底が重要なポイントです。

⑴ 採用・配置転換時の業務フロー整備

子どもと接する職務に新たに就かせる社員や応募者について、採用プロセスに性犯罪歴の確認ステップを組み込みます。具体的なフローは以下のとおりです。

〇 事前告知と同意取得

応募要項や面接時に、「子どもの安全確保のため採用前に性犯罪歴の確認を行う」ことを明示します。本人の同意を文書で得た上で、必要書類(戸籍情報等)を本人から提出してもらいます。本人に前科の有無を質問すること自体も、本制度の趣旨に照らし必要かつ合理的な範囲で許容されると解されています。

〇 行政への照会申請

事業者(企業)は、こども家庭庁に対して、当該候補者の犯罪経歴照会を申請します。同庁が法務省(法務大臣)に照会をかけ、性犯罪の前科データベースを検索します。

〇 結果の通知と確認書の交付

照会の結果、「特定性犯罪」の前科が無い場合は、その旨を記載した「犯罪事実確認書(確認書)」がこども家庭庁から事業者へ交付されます。一方、前科があった場合、確認書交付の前に事業者より先に本人へ通知されます。本人は通知を受けた後、内定辞退などの対応を選択可能です。もし本人が内定辞退等して職に就かない道を選べば、事業者にはその前科情報は提供されず確認書は交付されません。本人が辞退しない場合や通知内容に誤りがなければ、通知から一定期間(約2週間)経過後に前科ありの事実を記載した確認書が事業者へ交付されます。

〇 内部異動(配置転換)の対応

既存従業員を子どもと接する部署や職種に配置転換する場合も、新規採用時と同様の犯歴確認を行うフローを整備します。施行時には、法律上施行日時点で現に在職する従業者についても経過措置的に性犯罪歴確認が義務付けられる見込みのため、現在、子ども関連業務に就いている従業員や将来的に内部登用する社員についても同様のチェック体制が求められます。

⑵ 就業規則・労務管理への反映

日本版DBS制度に対応するため、人事労務管理上の規程類(就業規則、雇用契約書など)を見直し・追記を検討する必要があります。

〇 前科隠匿時の措置

採用過程で性犯罪歴の有無を質問し確認する場合に備え、虚偽申告や重大な経歴詐称をした応募者・従業員に対する懲戒処分条項を明確に定めておくことが考えられます。これにより、仮に本人が前科を隠して入社した場合でも、後日それが判明した際に解雇措置を取りやすくなります。

〇 適正配置・解雇の方針

こども性暴力防止法に基づき、特定性犯罪の前科が確認された従業員を子どもと接する業務に就かせない義務があります。そこで、社内規程上も、該当者については、配置転換・職務変更や就業上の制限ができる旨を定めておくことが考えられます。加えて、そのような措置に社員が応じない場合や代替配置が不可能な場合には退職(解雇)を命ずることもあり得ることを示すことが考えられます。

実際の労務対応としても、安易に即時解雇すると不当解雇と判断されるリスクがあるため、まずは子どもと接触しない部署への異動など合理的配慮を行い、それが不可能な場合に初めて解雇を検討する段取りが求められます。こうした手順・方針を就業規則や人事マニュアルに明文化しておくとよいでしょう。

〇 チェック協力義務の明記

対象従業者(教員・保育士等)に対して、自身の性犯罪経歴の確認に協力する義務を課す旨を規定することも考えられます。

⑶ 性犯罪歴情報の管理・保管・削除(個人情報保護上の留意点)

犯罪経歴に関する情報は、プライバシー性の極めて高い要配慮個人情報です(有罪判決が確定した前科情報は法令上「要配慮個人情報」に該当します。)。そのため、事業者は、取得した性犯罪歴情報を適切に管理し、漏えいや不正利用がないよう万全を期す必要があります。具体的な留意点は以下のとおりです。

〇 取得・利用目的の限定

犯罪歴情報を取得・利用する目的は、児童対象性暴力の防止のための適格性確認に限定されます。本来業務に必要な範囲を超えて、この情報を他の目的(配属以外の人事評価等)に利用してはなりません。また、取得に際しては本人の同意を得るのが原則ですが、本制度は法律上の義務として定められているため、個人情報保護法第27条に基づく「法令に基づく場合」として本人同意なく照会が可能な位置付けです。それでも本人には手続への関与機会(戸籍書類提出や事前通知)が与えられており、公正さに配慮した仕組みとなっています。

〇 アクセス権限と保管方法

確認書など前科情報を記載した書類やデータは、限られた担当者のみがアクセスできる状態で厳重に保管します。紙面の場合は施錠できる保管庫、電子データの場合は暗号化・アクセス制限を施した保管領域に保存し、不必要な複製を避けます。人事部門内でも閲覧者を最小限に絞り、「知る必要がある」者だけが取り扱えるルールを定めます。

〇 一定期間経過後の削除

事業者には、取得した前科情報を一定期間経過後に消去する義務が課されます。現時点で具体的な期間はこども家庭庁が今後公表予定のガイドライン等で定められる予定ですが、必要以上に長期間個人の犯歴情報を保持しないための措置です。例えば、採用不採用の判断が確定した後や、従業員が退職した後など、業務上その情報を保持する必要がなくなった段階で、速やかに確認書等を廃棄・削除することが求められます。

〇 情報漏えい防止と罰則

前科情報の漏えい防止は特に重要であり、万一漏えいさせた場合には罰則規定も設けられる見込みです。こども性暴力防止法又は関連法令に基づき、違反事業者名の公表や是正命令の対象となるほか、悪質な漏えいには刑事罰(金銭刑等)が科される可能性があります。したがって、事業者は技術的セキュリティ対策(暗号化・アクセスログ管理等)や人的管理策(守秘義務の周知・誓約書の徴収等)を講じて、情報管理体制を強化する必要があります。なお、具体的な情報管理の方法や保存期間については、こども家庭庁が今後公表予定のガイドラインで詳細が示される見通しです。

3 当事務所の弁護士費用について

企業顧問に関する当事務所の弁護士費用は、以下のリンクからご確認いただけます。

企業顧問

日本版DBSへの具体的な対応を弁護士が実施する場合は、顧問料とは別に、対応内容に応じた費用を申し受けます。まずはお見積もりから実施いたしますので、お気軽にお問合せください。

4 おわりに

日本版DBS制度により、幅広い子ども関連施設の設置者に種々の措置義務が課されますので、今から早急に準備を進めることは不可欠です。お困りの方はまずお気軽にご相談ください。

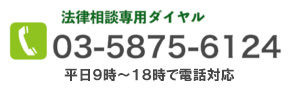

お電話でのお問い合わせ

平日9時~18時で弁護士が電話対応

※初回ご来所相談30分無料